Le présent article explore les dimensions historiques et religieuses associées à l’empereur romain Héliogabale (ou Elagabal), originaire de la cité syrienne d’Émèse (l’actuelle Homs), en s’appuyant sur un dossier documentaire compilant des sources antiques, des citations historiques et des éléments contextuels. Ce jeune souverain, régnant de 218 à 222 apr. J.-C., est célèbre pour ses pratiques excentriques et son imposition d’un culte dédié à une pierre noire sacrée, symbole d’un syncrétisme solaire oriental. Cette investigation examine si Émèse, située au croisement de multiples civilisations, a pu constituer un centre durable de gnose et de mélanges religieux, influençant les courants païens, juifs, chrétiens et musulmans. L’approche adoptée privilégie une analyse factuelle, fondée sur des témoignages d’époque et des interrogations ouvertes, sans recourir à des spéculations infondées. La question centrale porte sur les raisons pour lesquelles ce site continue d’attirer l’attention des cercles initiés, potentiellement en raison de sa symbolique gnostique persistante.

Le Point de Départ : Héliogabale, l'Empereur et sa Pierre Sacrée

Imaginons Rome au début du IIIe siècle après J.-C., une ville bouillonnante de rumeurs et de scandales. Au centre de tout cela trône Bassien, mieux connu sous le nom d’Antonin ou Héliogabale (Marcus Aurelius Antoninus en latin), qui règne du 8 juin 218 jusqu’à sa mort violente entre le 11 et 13 mars 222. Né Sextus Varius Avitus Bassianus, ce jeune Syrien de 14 ans accède au trône grâce aux manigances de sa famille – sa grand-mère Julia Maesa et sa mère Julia Soaemias – et impose un culte oriental qui choque l’élite romaine.

Héliogabale est grand prêtre d’Élagabal, un dieu solaire syrien vénéré à Émèse. Hérodien, un historien contemporain, le décrit comme « richement et magnifiquement vêtu à la manière des Barbares […] dans tout l’éclat de l’adolescence, et le plus beau de tous les jeunes gens de son âge ». Selon la coutume phénicienne, il s’abstient de porc et est circoncis. Mais les sources comme Dion Cassius peignent un portrait plus sombre : débauches, prostitutions, androgynie. L’empereur porte des vêtements de soie orientale, du maquillage, des perruques, et se fait épiler intégralement, défiant les normes masculines romaines. Dion le compare à Sardanapale, symbole de décadence bisexuelle et luxueuse : « Il semblait être homme jusqu’à un certain point » lorsqu’il rendait justice, mais se faisait appeler « femme, maîtresse, impératrice » de son amant Hiéroclès.

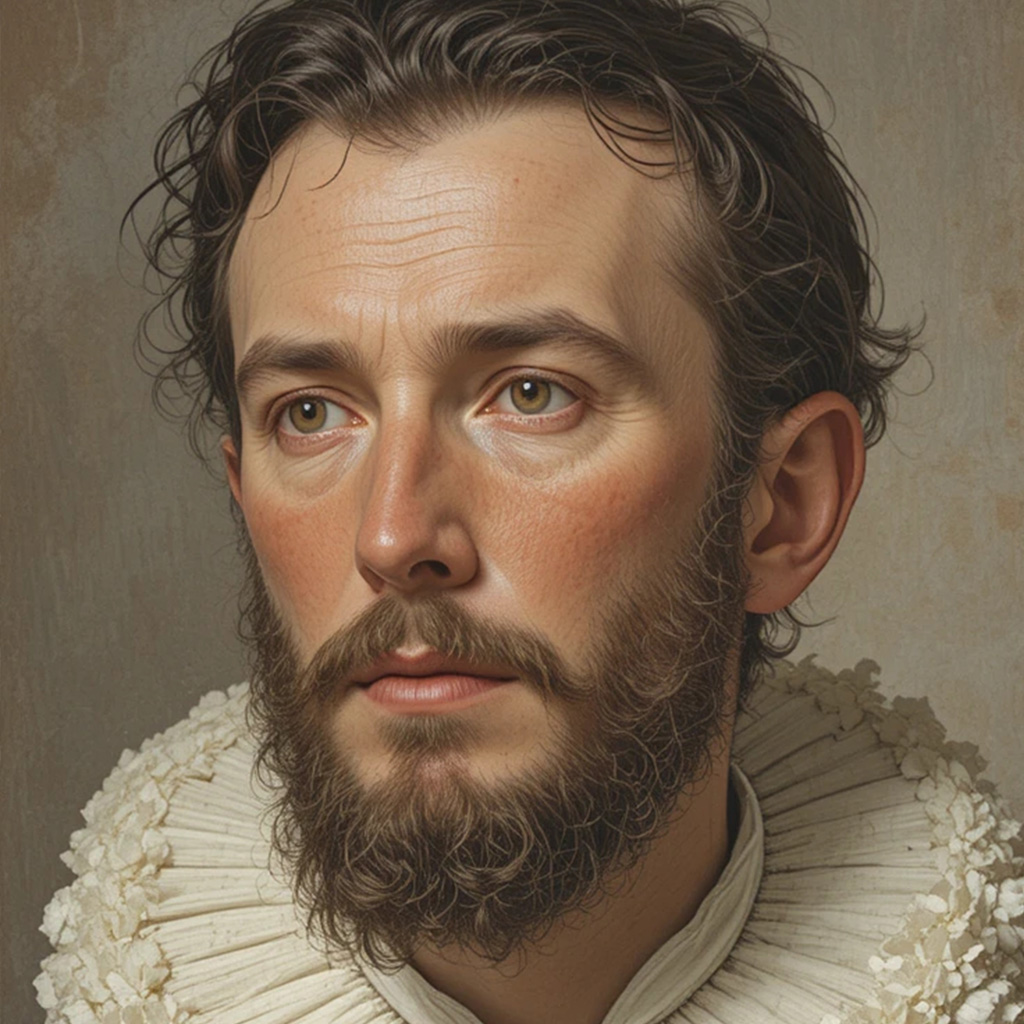

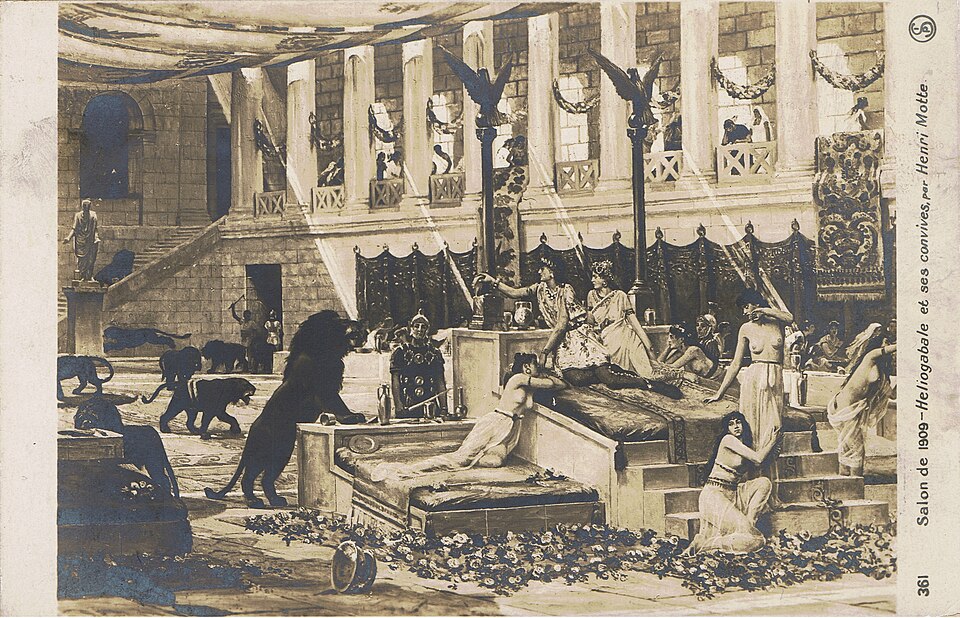

Au cœur de son règne ? La pierre noire d’Émèse, un bétyle (pierre sacrée, souvent conique et d’origine météoritique) représentant le dieu Élagabal – « Dieu de la Montagne » en sémitique, avec des liens indirects à Baal (« maître » ou « seigneur »). En 218-219, Héliogabale la fait transporter à Rome en grande pompe, sur un char orné d’or, et construit l’Elagabalium sur le Palatin. Des rituels extravagants suivent : processions annuelles, sacrifices quotidiens, et même un « mariage » symbolique avec une divinité africaine comme Astroarché (Astarté ou Tanit, identifiée à la Lune). L’Histoire Auguste raconte des banquets où des fleurs pleuvaient du plafond, étouffant les invités – une scène immortalisée dans le tableau Les Roses d’Héliogabale de Lawrence Alma-Tadema en 1888.

Mais pourquoi cette pierre ? Elle symbolise un syncrétisme solaire : amalgamation de cultes païens romains, sémitiques et orientaux. Héliogabale tente d’intégrer juifs, samaritains et chrétiens sous l’égide d’Élagabal, non pour persécuter, mais pour subordonner. Les chrétiens, avec leur monothéisme strict, rejettent cela. Son règne s’achève dans le sang : assassiné par les prétoriens, son corps mutilé et jeté dans le Tibre, avec damnatio memoriae. La pierre retourne à Émèse sous Sévère Alexandre (222-235), qui tolère les chrétiens.

Question : cette pierre n’était-elle qu’un caprice impérial, ou le symptôme d’un foyer plus ancien de mélanges religieux à Émèse ?

Émèse (Homs) : Un Carrefour Historique et Spirituel

Poursuivons l’enquête en zoomant sur la ville elle-même. Émèse, rebaptisée Homs, est un pivot géographique en Syrie, reliant la côte méditerranéenne à l’intérieur des terres. Strabon, géographe antique, la passe sous silence, mais elle émerge sous les Séleucides sans colonie grecque notable. Annexée par Rome vers 72 ap. J.-C., elle devient un centre de culte solaire. Des monnaies d’Antonin le Pieux et Marc Aurèle montrent la pierre noire pour la première fois.

Au IIe siècle, la famille d’Héliogabale domine : Julia Domna, sœur de Julia Maesa, épouse Septime Sévère en 187 ; elles orchestrent l’ascension des Sévères. Après le retour de la pierre en 222, le culte persiste : monnaies d’Uranius Antoninus en 253 la montrent dans son temple. En 273, Aurélien visite Émèse après avoir vaincu Zénobie de Palmyre. Avec la christianisation sous Constantin (IVe siècle), les cultes païens déclinent, mais Damascius (VIe siècle) note un « bétyle sphérique enveloppé de linges » à Émèse – une survivance ?

Homs traverse les âges : bataille de Siffin (657) où elle soutient Ali (chiisme prépondérant), ravages byzantins (983, 995), troubles fatimides (1082). Les Croisés la saccagent en 1126 sans la capturer (surnommée « La Chamelle »), coupant son lien avec Tartous, bastion templier. Des sectes comme les Nizarites (Assassins) et Druzes opèrent près d’Homs, considérés hérétiques par les sunnites pour leur ésotérisme.

Au XIXe siècle, troubles en 1860 ; en 1914, influences missionnaires (moscovite, américaine, française). L’école militaire d’Homs est interrompue en 1941, reprise en 1942 sous de Gaulle. En 2011, Homs devient « capitale de la Révolution » syrienne, réprimée dans le sang, avec une réputation de contrebande.

Fait intrigant : Homs est souvent appelée « ville aux pierres noires » pour son basalte volcanique. Est-ce un écho des bétyles antiques ? Et pourquoi tant de dévastations – des Byzantins aux modernes – sur ce site ?

Les Pierres Noires et le Culte Solaire : Symboles de Syncrétisme

Creusons les « pierres noires« . Le bétyle d’Élagabal est distinct de celui de la Kaaba, mais partage des traits : vénérés comme tombés du ciel, liés au soleil ou à la lune. Philon de Byblos (Ier-IIe siècle) parle de baitylia animés par Ouranos ; Pline l’Ancien (Histoire naturelle, XXXVII, 135) décrit des baetuli noirs et ronds. Hérodote évoque l’Omphalos de Delphes ; Pausanias, des pierres à Gyaros. La Bible (Genèse 28) mentionne la pierre de Jacob à Béthel (« maison de Dieu »).

Dans Salammbô de Gustave Flaubert (1862), les « abaddirs » de Carthage sont des pierres rondes, tombées de la lune, symbolisant astres, ciel, feu, nuit : « Les gens d’un esprit supérieur, seuls, honoraient ces abaddirs tombés de la lune. » Flaubert cite Tanit, consorte de Baal Hammon, liée à la fertilité. Saint Augustin (Lettre 17, 390) critique les « Abaddires » païens.

Liens avec Baal : Élagabal dérive d’El-Gabal, avec parallèles à Baal-Shamin solaire. Des nabatéens (Pétra) vénèrent des bétyles comme Dushara ou Al-‘Uzza.

Question : Ces pierres ne sont-elles pas des vecteurs de syncrétisme, amalgamant cultes païens, juifs, chrétiens ? Héliogabale en est l’exemple flagrant.

Références Antiques aux Bétyles et Abaddirs dans les Sources Littéraires et Religieuses

Les bétyles, pierres sacrées souvent aniconiques et associées à des origines célestes, apparaissent dans diverses sources antiques, illustrant une tradition sémitique et gréco-romaine de vénération.

Philon de Byblos (Ier-IIe siècle apr. J.-C.), dans son Histoire phénicienne citée par Eusèbe de Césarée dans la Préparation évangélique, décrit les baitylia comme des pierres animées tombées du ciel, créées par le dieu Ouranos et dotées de pouvoirs divins, souvent liées à des météorites ; il les relie au dieu Bethel, signifiant « maison de Dieu » en sémitique.

Pline l’Ancien (Ier siècle apr. J.-C.), dans son Histoire naturelle (Livre XXXVII, 135), mentionne les baetuli comme des pierres sacrées, souvent noires et rondes, considérées comme tombées du ciel et vénérées dans les cultes orientaux romains, en citant une source perdue de Sotakos (IIIe siècle av. J.-C.).

Dans l’Ancien Testament (Genèse 28:10-22), Jacob érige une pierre comme pilier sacré à Béthel (« maison de Dieu ») après un rêve visionnaire, où elle est ointe et vue comme un lieu de présence divine ; les chercheurs l’associent à la tradition des bétyles sémitiques, bien que le terme ne soit pas explicitement employé.

Hérodote (Ve siècle av. J.-C.), dans ses Histoires (Livre II), évoque des pierres sacrées en Égypte et en Grèce, notamment l’Omphalos de Delphes, associé à Apollon et considéré comme le « nombril du monde », partageant des traits de vénération et de lien divin avec les bétyles.

Pausanias (IIe siècle apr. J.-C.), dans sa Description de la Grèce, mentionne plusieurs pierres sacrées vénérées dans des sanctuaires grecs, souvent liées à des divinités comme Zeus ou Apollon, par exemple une pierre à Gyaros traitée comme une divinité ; ces objets sont parfois désignés comme baityloi dans les sources grecques.

Les inscriptions nabatéennes (Ier siècle av. J.-C. – Ier siècle apr. J.-C.) de Pétra font référence à des bétyles (n.yb ou mṣb) associés à des divinités comme Dushara ou Al-‘Uzza ; ces pierres aniconiques, souvent des stèles ou blocs sculptés placés dans des niches votives, représentent la présence divine et sont similaires aux abaddirs décrits par Flaubert dans le temple de Tanit, comme analysé par Robert Wenning dans son étude The Betyls of Petra (2001).

L’étymologie d’abadir (ou abaddir, abbadir), attestée dès 1690, désigne un terme mythologique pour une pierre que Saturne dévora au lieu de Jupiter, soulignant son rôle dans les récits cosmogoniques.

Enfin, Saint Augustin, dans sa Lettre 17 (390 apr. J.-C.) adressée à Maximus de Madaura, critique les cultes païens en mentionnant les « Abaddires » : « Si de telles choses vous paraissent importantes, je m’étonne que si des noms absurdes vous parlent, vous ne vous souveniez pas que parmi vos prêtres vous avez les Eucaddires, et parmi vos divinités les Abaddires. »

La Lutte de l'Église Naissante Contre la Gnose : Émèse au Cœur des Hérésies

Remontons au IIe-IIIe siècle : le christianisme émerge à Émèse dès le IIe siècle, coexistant avec le culte d’Élagabal. Mais c’est un terrain fertile pour la gnose – connaissances secrètes mélangeant foi et ésotérisme.

Irénée de Lyon (fin IIe siècle), évêque de Lyon (Gaule lyonnaise, où servit Septime Sévère), combat les gnostiques dans Contre les hérésies (vers 185). Il défend la « Tradition » contre les « traditions secrètes » gnostiques, réfutant doctrines ophites (serpent comme symbole de sagesse).

Hippolyte de Rome (début IIIe), élève d’Irénée, antipape sous Calixte Ier (217-222, pontificat sous Héliogabale), accuse Calixte de monarchianisme (réaction anti-gnostique). Dans Réfutation de toutes les hérésies, il dénonce ophites et sectes idolâtres. Calixte meurt le 14 octobre 222 dans une émeute post-assassinat d’Héliogabale – coïncidence ? Défenestré, jeté dans un puits au Trastevere.

Les ophites, gnostiques chrétiens, vénèrent le serpent ; sources comme Hippolyte et Irénée les lient à des symboles comme le Baphomet (pierre noire à deux sexes, sensualité). Les Assassins (Nizarites près d’Homs) utilisent des pierres noires comme signes de reconnaissance, alliés aux Templiers selon des sources comme Les Sectes et Sociétés Secrètes : « Une petite pierre noire taillée ou en forme d’animal […] emblème probablement renouvelé des symboles des Ophites. »

Émèse corrompt-elle les courants ? Païens romains/sémitiques (syncrétisme solaire), juifs (bétyles comme Béthel), chrétiens (gnose ophite), musulmans (chiisme, sects ésotériques). En 452, découverte de la tête de Jean-Baptiste à Émèse – syncrétisme chrétien ?

Question : Émèse n’est-elle pas un « foyer gnostique » altérant les religions, comme le suggèrent ces luttes antiques ?

Irénée de Lyon, établi en Gaule lyonnaise vers la fin des années 170 apr. J.-C. en tant qu’élève de Polycarpe de Smyrne, dirige la communauté chrétienne de Lyon et combat vigoureusement les courants gnostiques dans son ouvrage Contre les hérésies (vers 180-185), exposant leurs doctrines syncrétiques mêlant éléments philosophiques grecs, chrétiens et orientaux.

Cette période coïncide avec l’essor du gnosticisme en Occident, y compris en Gaule, où des persécutions sous Marc Aurèle (177) déciment la communauté lyonnaise, mais permettent à Irénée d’accéder à l’épiscopat. Or, en 187, Septime Sévère, alors gouverneur de la Gaule lyonnaise, épouse Julia Domna, fille du grand prêtre d’Élagabal à Émèse, Julius Bassianus ; Julia Domna est sœur de Julia Maesa (vers 170-224), qui, belle-sœur de Sévère et tante de Caracalla, orchestrera plus tard l’ascension de ses petits-fils Héliogabale (218-222) et Sévère Alexandre (222-235), imposant des cultes syriens syncrétiques à Rome.

Sévère, devenu empereur en 193, initie des persécutions chrétiennes vers 202-203, au cours desquelles Irénée trouve la mort en martyr.

Ces faits soulèvent des interrogations : le mariage de Sévère avec une famille d’Émèse, porteuse de traditions solaires et syncrétiques potentiellement compatibles avec des éléments gnostiques, n’a-t-il pas facilité une circulation d’influences orientales en Gaule lyonnaise, précisément au moment où Irénée dénonce la propagation de doctrines hérétiques venues d’Orient ? Et la persécution sous Sévère, coïncidant avec la mort d’Irénée, ne reflète-t-elle pas une tension entre l’orthodoxie naissante et ces courants hybrides, amplifiée par les liens syro-romains de la dynastie sévérienne ?

Franc-Maçonnerie et Visites Françaises : Un Pèlerinage Initiatique ?

La franc-maçonnerie française, particulièrement à travers le Grand Orient de France (GODF), émerge comme un fil conducteur dans l’intérêt moderne pour des sites comme Émèse, où des éléments de syncrétisme et de gnose antique pourraient résonner avec des traditions ésotériques ultérieures. Au XVIIIe siècle, sous la direction du Duc d’Orléans (Louis Philippe II, dit Philippe Égalité), Grand Maître du GODF, l’obédience joue un rôle notable dans les événements menant à la Révolution française de 1789.

Bien que les sources soulignent une opposition libérale à la monarchie absolue plutôt qu’une « haine féroce » explicite contre les Bourbons, le Duc vote la mort de Louis XVI et incarne une aristocratie progressiste influencée par des idéaux maçonniques.

Cette implication pose la question : le GODF, en soutenant des réformes radicales, n’a-t-il pas perpétué un héritage de contestation ésotérique remontant à des syncrétismes orientaux ?

Au début du XIXe siècle, avec l’industrialisation et la spéculation économique, une élite maçonnique – mêlant aristocratie et bourgeoisie – contribue à l’émergence de systèmes sociaux structurés, parfois qualifiés de « synarchie d’empire » après la chute de Napoléon III en 1870.

Ce concept, évoquant un gouvernement par une élite technocratique et ésotérique, trouve écho dans des analyses postérieures sur la franc-maçonnerie sous le Second Empire et la IIIe République, où les loges influencent les institutions politiques.

Gustave Flaubert (1821-1880), figure centrale de cette époque, illustre ces tensions : issu d’un milieu bourgeois rouennais, ami intime de Maxime Du Camp (1822-1894), il critique férocement la bourgeoisie dans ses œuvres, s’attirant de nombreux ennemis. Après la guerre franco-prussienne de 1870, confronté à des difficultés financières – dont les origines restent débattues –, Flaubert s’attaque aux politiciens via sa pièce Le Candidat (1874), qui échoue sous les critiques de la presse et des salons. Des chercheurs comme Olivier Roney suggèrent que Flaubert, potentiellement initié par hérédité (via son père Achille-Cléophas) et en conflit avec le GODF, subit des « manigances » orchestrées par des cercles maçonniques de la « république des frères« , avec une censure persistante masquée par l’élitisme.

Bien que ces allégations restent controversées et non confirmées par l’historiographie dominante, elles interrogent : Flaubert, par son milieu et ses amitiés, n’était-il pas au « cœur de l’essaim » maçonnique ?

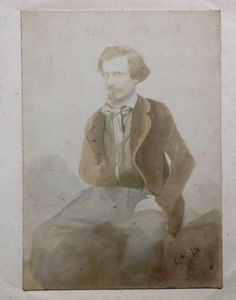

Maxime Du Camp, compagnon de voyage de Flaubert, renforce ces liens orientaux. En 1849-1850, ils explorent l’Égypte, la Nubie, la Palestine et la Syrie ; Du Camp publie en 1852 Égypte, Nubie, Palestine et Syrie, un ouvrage pionnier illustré de 125 photographies collées, marquant l’une des premières utilisations de la photographie pour documenter l’Orient antique.

Ce projet s’inscrit dans un contexte d’expéditions photographiques gouvernementales, comme celles couvrant Sébastopol (par le colonel Langlois, 1789-1870), la Chine ou le Mexique, souvent liées à des intérêts impériaux sous le Second Empire, comme analysé par Jean-Claude Yon dans Le Second Empire : Politique, Société, Culture. Du Camp, photographe et voyageur, pourrait refléter une fascination maçonnique pour les racines ésotériques du Proche-Orient, incluant des sites comme Émèse.

Question : ces voyages, au-delà de l’exploration, ne constituaient-ils pas une quête symbolique de traditions gnostiques, perpétuée par des réseaux initiés ?

Au XIXe siècle, des Français – souvent francs-maçons ou proches – visitent Homs. Flaubert, dans Salammbô, évoque abaddirs ; Olivier Roney (franc-maçon mort suspect en 2021) affirme Flaubert initié, en conflit avec le Grand Orient de France (GODF), censurant Madame Bovary et Le Candidat.

Liste des visiteurs :

- Constantin-François Volney (1757-1820) : Voyage en Syrie (1783-1785), décrit Homs en déclin dans Voyage en Égypte et en Syrie. Défend thèse mythiste sur le christianisme (Les Ruines, 1791), comparant Jésus à Mithra ou Sol Invictus.

- Alexandre de Laborde (1773-1842) : Franc-maçon (loges « Sainte Caroline », « Les Neuf Sœurs »), voyage en 1820-1830, documente sites près d’Homs dans Voyage de la Syrie.

- Léon de Laborde (1807-1869) : Fils d’Alexandre, lithographies de Homs.

- Alphonse de Lamartine (1790-1869) : Proche de la maçonnerie, voyage 1832-1833, références à Homs dans Voyage en Orient.

- Gérard de Nerval (1808-1855) : Initié druze en Syrie (grade « refit »), ésotérisme maçonnique dans Voyage en Orient (1842-1843).

- Melchior de Vogüé (1829-1916) : Explore Syrie centrale (1853-1854), architecture antique à Homs dans Syrie centrale.

- Victor Guérin (1821-1891) : Relevés en 1860-1870, gravures de Homs.

- Emmanuel Guillaume Rey (1837-1916) : Visite montagnes près d’Homs (1864).

- Félix Bonfils (1831-1885) : Photographies de Homs dès 1867.

Le GODF, sous le Duc d’Orléans, soutient la Révolution française ; au XIXe, influence synarchique. Maxime Du Camp (ami de Flaubert, voyage en Orient) publie photos d’Égypte/Syrie.

Question : Ces visites sont-elles rituelles ? Homs, référence gnostique symbolique pour initiés ? Des temples subsistent-ils sous les ruines, comme le suggèrent Druzes ou Assassins ?

Conclusion : Un Héritage Persistant, Entre Faits et Interrogations

En refermant ce dossier, je m’interroge : Émèse/Homs, de la pierre noire d’Elagabal aux sectes gnostiques, semble un aimant pour le syncrétisme – bisexualité, décadence, ingérences politiques. Des écrits chrétiens discrédités masquent-ils une filiation ? Des œuvres comme Eliogabalo de Thomas Jolly (2016) nous préviennent-elles ? Factuellement, c’est un lieu de croisements historiques. Symboliquement, pour les initiés ?

L’enquête reste ouverte.

Liste Exhaustive des Sources Utilisées ou Abordées

Voici une compilation exhaustive des sources historiques, littéraires et académiques mentionnées ou abordées dans l’article et le document source original. J’ai priorisé les liens vers des versions libres d’accès et gratuites (domaine public ou ressources ouvertes comme Internet Archive, Project Gutenberg, Perseus Digital Library, etc.), lorsque disponibles. Pour les œuvres antiques, j’ai sélectionné des traductions anglaises ou françaises fiables et accessibles. Si une source n’est pas disponible en ligne gratuitement de manière complète et légale, je l’ai indiqué. Les liens sont vérifiés pour leur accessibilité au 19 août 2025.

Sources Antiques et Classiques

- Dion Cassius, Histoire romaine (Roman History) : Texte grec avec traduction anglaise par Earnest Cary (Loeb Classical Library).

Lien gratuit : Internet Archive (volumes complets) - Hérodien, Histoire des empereurs romains (History of the Empire) : Texte grec avec traduction anglaise par Edward C. Echols.

Lien gratuit : Internet Archive - Histoire Auguste (Scriptores Historiae Augustae) : Texte latin avec traduction anglaise par David Magie.

Lien gratuit : Internet Archive (volumes complets) - Pline l’Ancien, Histoire naturelle (Natural History) : Texte latin avec traduction anglaise par John Bostock et H.T. Riley.

Lien gratuit : Perseus Digital Library - Hérodote, Histoires (Histories) : Traduction anglaise par George Rawlinson.

Lien gratuit : Project Gutenberg - Pausanias, Description de la Grèce (Description of Greece) : Traduction anglaise par W.H.S. Jones et H.A. Ormerod.

Lien gratuit : Project Gutenberg - Philon de Byblos, Histoire phénicienne (Phoenician History) : Texte grec avec traduction anglaise (cité par Eusèbe).

Lien gratuit : Internet Archive (édition partielle) - Eusèbe de Césarée, Préparation évangélique (Praeparatio Evangelica) : Traduction anglaise par Edwin Hamilton Gifford.

Lien gratuit : Internet Archive - Bible, Ancien Testament (Genèse 28) : Texte en anglais (version NIV ou ESV).

Lien gratuit : Bible Gateway (Genèse 28) - Saint Augustin, Lettre 17 : Traduction anglaise.

Lien gratuit : New Advent (Church Fathers) - Irénée de Lyon, Contre les hérésies (Against Heresies) : Traduction anglaise par Alexander Roberts et William Rambaut.

Lien gratuit : New Advent (Church Fathers) - Hippolyte de Rome, Réfutation de toutes les hérésies (Refutation of All Heresies) : Traduction anglaise par J.H. MacMahon.

Lien gratuit : New Advent (Church Fathers) - Damascius, Vie d’Isidore (Life of Isidore) : Traduction anglaise (extraits).

Lien gratuit : Academia.edu (extrait)

Sources Littéraires et Modernes

- Gustave Flaubert, Salammbô : Traduction anglaise par J.S. Chartres.

Lien gratuit : Project Gutenberg - Olivier Roney, Gustave Flaubert et le Grand Orient de France : Non disponible en ligne gratuitement (ouvrage récent et sous droits). Références partielles sur des sites académiques comme Centre Gustave Flaubert

- Jean-Claude Yon, Le Second Empire : Politique, Société, Culture : Non disponible en ligne gratuitement (ouvrage sous droits). Extraits ou références sur Scribd (accès limité)

- Robert Wenning, The Betyls of Petra (2001) : Article académique.

Lien gratuit : PDF sur Academia.edu ou Heidelberg University - Lawrence Alma-Tadema, Les Roses d’Héliogabale (peinture, 1888) : Image en domaine public.

Lien gratuit : Wikimedia Commons

Sources sur les Explorateurs et Voyages

- Constantin-François Volney, Voyage en Égypte et en Syrie : Texte en français.

Lien gratuit : Project Gutenberg (Tome 1)

- Alexandre de Laborde, Voyage de la Syrie (avec Léon de Laborde) : Texte en français.

Lien gratuit : Heidelberg University Digital Library

- Alphonse de Lamartine, Voyage en Orient : Texte en français.

Lien gratuit : Internet Archive (Volume 1)

- Gérard de Nerval, Voyage en Orient : Traduction anglaise.

Lien gratuit : Project Gutenberg (Volume 1)

- Melchior de Vogüé, Syrie centrale : Architecture civile et religieuse : Texte en français.

Lien gratuit : Internet Archive

- Victor Guérin, La Terre Sainte : Texte en français.

Lien gratuit : Internet Archive

- Emmanuel Guillaume Rey, Reconnaissance de la Montagne des Ansariés : Texte en français (extrait ou carte).

Lien gratuit : Gallica (BnF)